AVBは、プロオーディオ業界ではお馴染みのDante、Ravennaと比較して「業界外」からも注目を浴びているネットワーク規格です。

AVBは正式名称を「IEEE 802.1 Audio/Video Bridging(AVB)」といい、IEEEという権威ある団体により「Ethernet経由で映像や音楽を伝送するための規格」として策定されたもので、特定の企業が開発した独自規格とは違うという面が、多方面から注目を集める理由といえるでしょう。

さらには「AVnu Alliance」の発足により、多数企業が開発するAVB機器同士の互換性を持とうという国際的な動きもあり、ネットワークオーディオやAoIPと呼ばれる分野で色々と期待をさせる「見逃せない存在」となっている理由といえます。

要するに、AVBは規格統一が進むほど重要性が増すネットワーク規格だという事です。

既に、あのDanteやDiGiGridも「AVBに準拠する予定がある」と発表している事からも、重要性が感じ取れますね。

さて、本記事はMOTU AVBは要注目で記した「より詳しく」の方の記事です。

冒頭のとおりAVBは、メーカーを跨いで利用出来る可能性をもつネットワークオーディオとして特別な存在。

そこで、もうすこし「中身のある」AVBの事やMOTU AVB IOの事について掘り下げてみたいと思います。

優れたネットワークオーディオ環境を実現するMOTU AVB IO

MOTU AVBはネットワークですから、その規格内容とIOそのものの通信能力が重要です。

というわけで、MOTU AVBの特色をご紹介したいと思います。

- ケーブル100m間に7つのスイッチを含めてもネットワークレイテンシーは僅か0.625ms

- オーディオだけでなく、ビデオの高速伝送も可能

- オーディオ/ビデオ伝送に干渉することなく、データ伝送やインターネット利用も可能

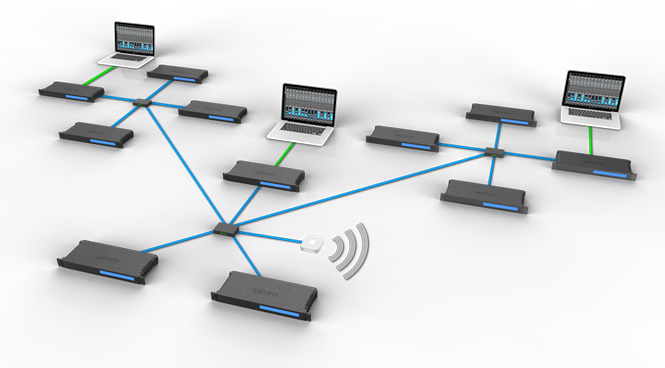

- ネットワーク内のMOTU AVB IOをワイアレスで遠隔操作

驚くべきスピードを誇るMOTU AVB

IEEEが策定するAVB(スタンダードAVB)というのは、あくまで最低保障仕様であって、実際のネットワークスペックはさらに向上させる事が可能です。(スタンダードAVBのネットワークレイテンシーは2msにもかかわらずMOTU AVBでは0.625msを出せるのはこのため)

つまり、ひとえに「AVB」といっても各メーカー技術や機器に応じて、機器間の互換性は持てても、そのスペックが異なるものではあります。

なお、MOTU AVBでの「0.625ms」という数値は驚くべきものですが、これに加えてMOTU AVB IO自体(AD/DAやドライバ)も極小レイテンシーを誇りますので、「アナログ入力からアナログ出力する場合のレイテンシー」ですら僅か1.29 ms。

AVB機器間の互換性が保てるとはいえ、これほど異次元のスピードは今のところ他にありませんので、他AVB機器に「足をひっぱられる」形になってしまいますが、将来的には非常に有望といえますね。

オーディオだけでなくビデオも高速伝送

AVBの策定仕様はオーディオに限られたものではなく、ビデオも高速伝送する規格になっているので、回線をわざわざ2系統用意する必要がありません。

近頃はオーディオ以上にビデオの高速伝送の重要性が増していますので、ビデオネットワークの中でMOTU AVB IOを混在させるニーズが増してくるかもしれませんね。

オーディオ/ビデオ伝送を保障しながら、データ伝送も

ネットワーク帯域のうち、オーディオ/ビデオの伝送を最重要とし、専用帯域を確保する特徴を持つAVB。

そして、余りの帯域は「さほど重要でない伝送」として利用する事が可能です。

つまり、AVBネットワークではインターネット利用やファイル共有なども可能です。

ネットワークそのものが大きな負荷にさらされている場合には自重したほうが良いと思いますが、例えばデータの受け渡しやチャット/電話(データストリーム)や情報共有(インターネット閲覧)などを「規格そのものが保障した上で利用出来る」というのは頼もしくありがたいところです。

LANケーブルにはご注意を

AVBネットワークを構築する際に使う「LANケーブル」は、CAT5e以上のLANケーブルが必要です。

なぜCAT5e以上なのか?というとそれは単純で、CAT5e以上から規定としてギガビットに対応したから、という事です。

購入時にパッケージに「ギガビット対応!」と書かれていたら、それはCAT5e以上だと思います。

ただ、ネットワーク内のIOやスイッチが複数になる場合は、すこし慎重になったほうが良いです。

というのも、ケーブルが伝う間に「外来ノイズ」を発する機器があると、信号にノイズが混入してしまう恐れがあるためです。

しかも、一般的に普及しているLANケーブルは「シールド処理がされていない」ものですから、スタジオやライブ会場などでこれらを使用することはトラブルの原因にもなってしまいます。

※シールドとは?:電磁波などの影響によるノイズ混入を防ぐための外的遮蔽処理。LANケーブルの場合はアルミホイルのような金属膜で遮蔽処理され、ノイズを食い止めています。

LANケーブルで、シールド処理されたものは「STP」ケーブルと呼ばれます。

対して、シールド処理されていないものを「UTP」ケーブルといいます。

つまり「CAT5eのSTPケーブル」を用意することがネットワークを構築する際に重要ということですね。

ちょっとLANケーブル周辺の事についても

さらに注意すべきは「STPケーブルがつながる機器は、STPケーブルに対応しているか」ということです。

STPケーブルは「アース」のような形でノイズ信号を"落とす"必要があるためです。

落とせなかった場合はどうなるのか?

これが厄介でして、なんと「シールドに溜まっていく」のです。

これでは「ノイズだらけのケーブルを使う」ようなものですから、場合によってはSTPケーブルを使わない方が良い事もあるわけです。

なお、MOTU AVB IOは「全てSTP対応」となっており、ノイズ信号を処理することが可能です。

また、一般的な家庭用Wifiルーターなどの多くはSTP非対応となっています。

つまり、機器Aと機器Bの接続ごとにSTPケーブルを使うべきかを考える必要もある、というわけですね。

とはいえ気にしすぎる事もなかったりする

結局のところ「ケーブルが引かれている間にノイズ発生源があった場合」にはSTPケーブルは非常に有用である、という話でして、例えば家庭環境などでSTPケーブルなどまず使われないのは、「使う意味が無いほどノイズ発生源がない」からです。

STPケーブルが使われている場面というのは、様々な機器がひしめく工場内、企業のサーバールーム、そして商用レコーディングスタジオや中規模以上のライブサウンド現場などが主ではあります。

全てSTPで揃えるのもアリですが、時間の余裕があるのであれば、UTPベースでネットワークを組み「設定などに問題がないのに何か不安定」という場合にSTP化しても良いかもしれません。

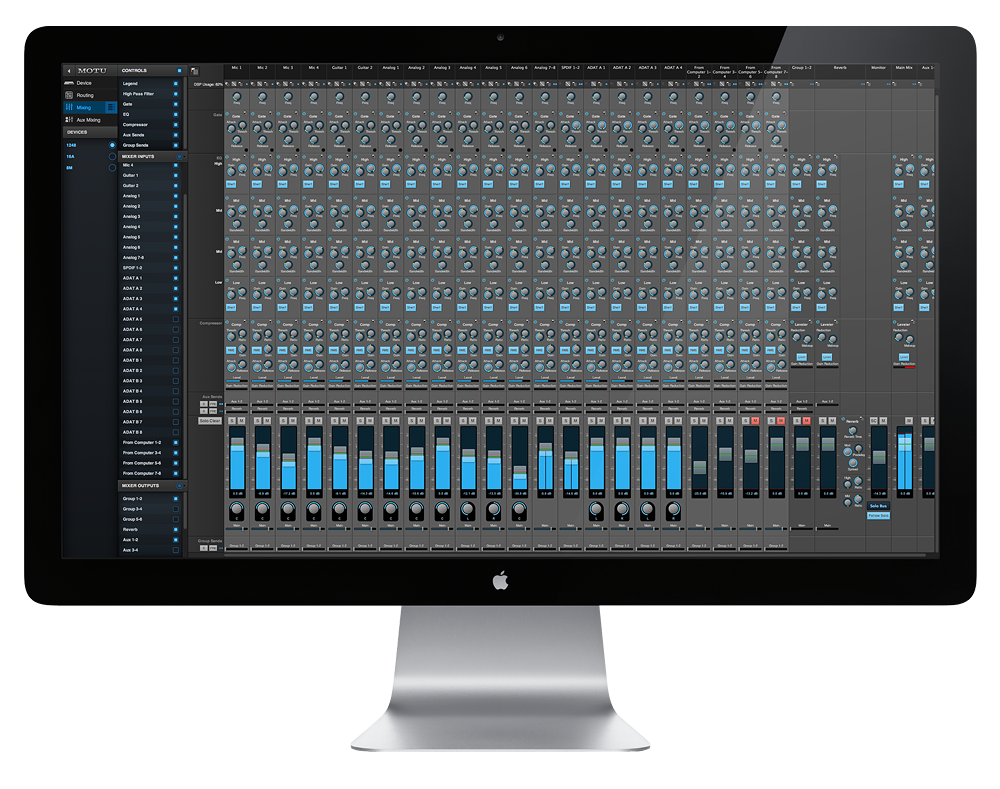

MOTU AVBの真骨頂「MOTU AVB MIXIER」

MOTU IOには「DSPミキサー」と広く呼ばれる内部ルーティングを自在に設定操作できる、いわゆる「エフェクタ内蔵ラインミキサー」のような機能がありました。

これについてもブラッシュアップされMOTU AVB IOにも採用されています。

MOTU AVB MIXIERの主な特徴は以下のとおり。

- 最大48インプットチャンネルを搭載

- 各インプットチャンネルには、HPF・ゲート・4バンドEQ、コンプレッサーを搭載

- チャンネルを束ねたり、ミックスボリュームの調整が可能な7 Aux

- チャンネルを束ね、様々なEQやリミッティングが可能な3つのグループ

- 各CHに用意されたリバーブセンドを受ける1つのリバーブ・グループ

- モニターミックスのために設計されたモニターミックスバスを独立して用意

- ネットワーク内のMOTU AVB MIXIERをワイアード/ワイアレスを問わず遠隔操作可能

高品位なデジタルミキサーとして

いわゆるエフェクタ搭載DSPミキサーですから、普通にいろいろなミキシングが可能です。

レイテンシーが生じるのは「コンピュータへ音を転送する際に生じるもの」ですから、物理インプットで受けた音をMOTU AVB MIXIERでミキシングし、そのままMOTU AVB MIXIERの物理アウトに出力するだけならば、普通のデジタルミキサーと同様の使い道も可能です。

とはいえMOTU印ですから、決して「普通」では収まらないサウンドではありますけどね!

あらゆる場所から、全てのMOTU AVB IOを操作

特に素晴らしい点は、こうしたミキシングをネットワークに接続されたコンピュータやモバイルデバイスから「全方位」で操作できるという事。

インターフェースと物理的に繋がった機器でだけ操作できる、とは全く訳が異なるわけです!

例えば、iPhoneから遠隔操作する場合はこんな感じです。

- ネットワークにアクセスポイントを追加する(WiFiルーターの追加やパソコンをアクセスポイント化)

- iPhoneでMOTU AVB DiscoveryをApp Storeからゲット(無料)

- iPhoneをアクセスポイントに接続

パソコンやAndroidデバイスでもおよそ同様で、ネットワークに追加したアクセスポイントへ接続し、それぞれのソフトウェア(App)を起動すれば遠隔操作可能、という手軽さ。

しかもミキシングソフトウェアやAppは全て無償で提供されており、誰でも入手が可能です。

つまりですね、

録る人が何かしている間に、ボーカルさんはモニターミックスを調整

パソコンなどは部屋の隅に置いておき、マイクの真ん前でモニターミックスや様々なバランスを調整

スタジオやライブ会場で役割を持った各人が、各々にセッティングを進められる

という事。

もちろんワイアレスではなく有線接続されたコンピュータからも遠隔操作は可能。

一時的にWiFiを飛ばして、落ち着いたら有線のみの運用、というのも良い感じですね。

https://sunphonix.jp/shop/motu-1248/

Be First to Comment